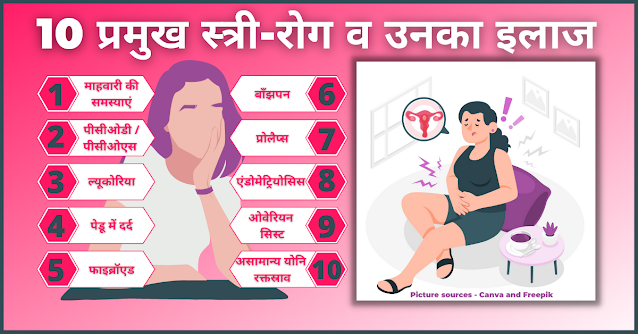

10 प्रमुख स्त्री-रोग व उनके आसान आयुर्वेदिक उपाय

मादा प्रजनन तन्त्र (Female Reproductive System) व जननांगों से सम्बन्धित किसी विकार या समस्या को स्त्री-रोग कहा जाता है।

मादा प्रजनन तन्त्र के मुख्य जननांग व सहायक जननांग के बारे में जानने के लिए पिछली पोस्ट पढ़ें या यहाँ क्लिक करें।

लगभग 80% महिलाएं किसी न किसी स्त्री रोग संबंधी समस्या से पीड़ित होती ही है। अधिकतर समस्याओं को महिलाएं बिना किसी को बताये सहन करती रहती है, या छोटा-मोटा इलाज करवा लेती हैं, लेकिन कुछ गंभीर, जटिल, प्रजनन क्षमता व दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में समय पर डॉक्टर से सम्पर्क करना व उचित उपचार लेना अति आवश्यक होता है।

इस पोस्ट में आपको 10 प्रमुख स्त्री-रोग व सम्बन्धित समस्याएं तथा उनके प्रचलित ईलाज एवं विशेष आयुर्वेदिक उपायों की जानकारी दी गयी है।

Table Of Contents

1. माहवारी व मासिक धर्म संबंधी समस्याएं3. ल्यूकोरिया

4. पेडू में दर्द (Pelvic pain)

5. पीसीओडी / पीसीओएस

6. गर्भाशय समस्याएं -

8. अंडाशय पुटिका (Ovarian Cysts)

9. पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स

10. बाँझपन या गर्भ का नहीं ठहरना

- 👉 अन्तरंग क्षेत्र में खुजली व शुष्कता

- 👉 यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI)

- 👉 मूत्र असंयम (Urinary Incontinence)

|

| 10 प्रमुख स्त्री-रोग व उनका इलाज |

1. माहवारी व मासिक धर्म संबंधी समस्याएं या विकार

A. कष्टप्रद माहवारी या कष्टार्तव (Dysmenorrhea):

महिलाओं में माहवारी के दौरान पेट या कमर के निचले हिस्से में दर्द होना एक सामान्य बात है।

लेकिन, कभी-कभी यह दर्द असहनीय हो जाता है तथा दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने लगता है। इस स्तिथि को कष्टार्तव कहा जाता है।

इसका कारण गर्भाशय के प्रबल संकुचन की वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना होता है।

प्रायः उम्र बढने के साथ-साथ व प्रसव के बाद यह दर्द कम होता जाता है। अगर यह समस्या लम्बे समय तक परेशान करे तो चिकित्सक से सम्पर्क करें।

आसान आयुर्वेदिक उपाय जानने के लिए हमसे सम्पर्क करें।

B. असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव (Abnormal or Dysfunctional Uterine Bleeding):

माहवारी की समस्याएं व असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव क्या होते हैं?

दस में से दो महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान असामान्य या अनियमित रक्तस्राव सामान्यतः पाया ही जाता है।

अनियमित रक्तस्राव निम्न रूपों में हो सकता है -

- अत्यधिक रक्तस्राव - अतिरज या अत्यार्तव (Menorrhagia or Hypermenorrhea), रक्तस्राव की मात्रा 90 ml से अधिक होती है।

- अल्परज (Hypomenorrhea) - रक्तस्राव की मात्रा 30 ml से कम होती है।

- हल्का मगर सामान्य अवधि से अधिक समय तक होने वाला रक्तस्राव - रक्तप्रदर या अतिकालार्तव (Metrorrhagia) - रक्तस्राव की अवधि 7 दिनों से अधिक होना।

- Menometrorrhagia - सामान्य अवधि से अधिक समय तक होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव।

- रक्तस्राव का असमय (पीरियड्स के बीच में - Intermenstrual) होना या सेक्स के बाद रक्तस्राव होना।

- बहुरजचक्र (Polymenorrhea) - मासिक धर्म चक्र की अवधि 21 दिन से कम होना यानि माहवारी का बार-बार या जल्दी आना।

- न्यूनरजचक्र (Oligomenorrhea) - मासिक धर्म चक्र की अवधि 37 दिन से अधिक (अधिकतम 90 दिन) होना यानि माहवारी का कम या देर से आना।

- रजोरोध या ऋतुरोध (Amenorrhea or Apophraxis or Missed Periods) - जब माहवारी 90 दिनों से नहीं आई हो (बिना गर्भावस्था के)।

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के क्या कारण हो सकते हैं?

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के कई कारण होते हैं -

- हार्मोन के स्तर में बदलाव

- गर्भाशय में अतिवृद्धियां - गर्भाशय फाइब्रॉइड या पॉलीप्स

- थक्का बनने की समस्या

- कैंसर

- अज्ञात कारण

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए जिम्मेदार रिस्क फैक्टर हैं -

- उम्र - किशोरावस्था के बाद तथा 40 वर्ष की आयु तक की महिलाओं में (रजोनिवृत्ति से पहले) असामान्य रक्तस्राव की समस्या ज्यादा होती है। हालाँकि, किशोरावस्था में मासिक धर्म तुलनात्मक रूप से अधिक नियमित होता है, जबकि 20-40 की उम्र की महिलाओं में हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण असामान्य रक्तस्राव होता है। रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) के बाद यह समस्या दूर हो जाती है।

- वज़न - वजन अधिक या कम होने से असामान्य रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है।

- आनुवंशिकता - असामान्य रक्तस्राव का पारिवारिक इतिहास होने से भी खतरा बढ़ जाता है।

कुछ महिलाओं में असामान्य रक्तस्राव बिना किसी रिस्क फैक्टर के भी हो सकता है।

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लक्षण क्या हैं?

- पीरियड्स का समय से पहले, बार-बार होना या समय के बाद आना (व्यस्क महिला के मासिक धर्म चक्र की अवधि 21 से 37 दिन एवं किशोरियों में 21 से 45 दिन होती है), अगर 3 महीने से अधिक समय से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो स्तिथि चिंताजनक है।

- रक्तस्राव सामान्य से अधिक या कम होना अथवा लंबे समय तक होना (सामान्य अवधि 4 से 7 दिन)।

- मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव होना।

- सेक्स के बाद रक्तस्राव होना।

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव की पहचान (निदान) कैसे होती है?

- क्लिनिकल हिस्ट्री (लक्षण)

- पेल्विक एग्जाम

- गर्भाशय ग्रीवा या योनि-स्राव परीक्षण

- मूत्र परीक्षण

- रक्त परीक्षण

- अल्ट्रासाउंड

- पैप-स्मीयर या एचपीवी परीक्षण

- बायोप्सी

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव का इलाज कैसे किया जाता है?

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के इलाज करने के कई तरीके हैं -

- मासिक धर्म चक्र को सामान्य करना

- रक्तस्राव को कम करना

- मासिक धर्म को रोकना

गर्भाशय के असामान्य रक्तस्राव का इलाज दवा, हार्मोन थेरेपी या शल्य-क्रिया से किया जा सकता है।

उपचार के प्रकार का विकल्प महिला की उम्र, रक्तस्राव का कारण, भविष्य में गर्भधारण की जरूरत आदि के आधार पर चुना जाता है।

कभी-कभी लक्षण बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं अतः कुछ लोग इंतजार करना पसंद करते हैं।

यदि मासिक धर्म की अवधि सात दिन से अधिक रहती है, या इस दौरान होने वाला योनी-स्राव इतना ज्यादा है कि सामान्य जीवन शैली व अन्य गतिविधियों को प्रभावित करता हो, तो स्त्री-रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

असामान्य रक्तस्राव के कई कारण मामूली-से होते हैं जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता है, हालांकि, कुछ कारण अधिक गंभीर भी हो सकते हैं और इनके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उपचार के निम्न विकल्प हो सकते हैं:

- नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs), जैसे कि आइबुप्रोफेन।

- हार्मोन थेरेपी - हार्मोनल गर्भ-निरोधक या अन्य दवाएं।

- हिस्टेरोस्कोपी - पॉलीप्स या फाइब्रॉएड को हटाने के लिए।

- सर्जरी - फाइब्रॉएड एम्बोलाईज़ेशन, एंडोमेट्रियल एब्लेशन, हिस्टेरेक्टॉमी (जब अन्य उपचार काम न करें)।

तीव्र व गंभीर रक्तस्राव का आपात इलाज इस्ट्रोजन हार्मोन की हाई डोज़, डी एंड सी (Dilation and Curettage) विधि, ब्लड ट्रांस्फ्यूज़न आदि से किया जाता है, स्तिथि सामान्य होने पर दुसरे सुरक्षित उपचार किये जा सकते हैं।

हार्मोन थेरेपी -

- गर्भ-निरोधक गोलियाँ, हार्मोनल पैच, हार्मोनल रिंग आदि से रक्तस्राव, दर्दनाक ऐंठन व मासिक चक्र को नियंत्रित किया जाता है।

- हार्मोनल आईयूडी (IUD - Intra-Uterine Device) - यह एक गर्भ-निरोधक उपकरण है तथा गर्भाशय के अंदर रखा जाता है जो रक्तस्राव व ऐंठन कम करने के लिए प्रोजेस्टिन हार्मोन (लेवोनोर्गेस्ट्रेल) छोड़ता है।

- प्रोजेस्टिन-ओनली पिल्स, इम्प्लांट्स या शॉट्स रक्तस्राव को कम करने में मदद करती हैं।

- इस्ट्रोजन हार्मोन की हाई डोज़ - तीव्र व गंभीर रक्तस्राव का आपात इलाज के लिए।

गैर-हार्मोनल दवाएं -

- नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) दवाएं, जैसे कि आइबुप्रोफेन पीरियड्स के दौरान दर्द व रक्तस्राव को कम करती हैं।

- ट्रैनेक्सामिक एसिड दवा खून को जमने में मदद करके रक्तस्राव को कम करती है।

शल्य चिकित्सा -

- हिस्टेरोस्कोपी - इसका उपयोग गर्भाशय में असामान्य रक्तस्राव की पहचान (निदान -बायोप्सी) करने के साथ-साथ लेज़र बीम या विद्युत् करंट से रक्तस्राव को कम करने एवं फाइब्रॉइड या पॉलीप्स को हटाने में भी किया जा सकता है।

- फाइब्रॉएड एम्बोलाईज़ेशन - फाइब्रॉएड को हटाने के लिए।

- एंडोमेट्रियल एब्लेशन - इस प्रक्रिया से एंडोमेट्रियम परत को नष्ट करके रक्तस्राव को कम या बंद किया जाता है। लेकिन इसके बाद भविष्य में गर्भाधान नहीं हो सकता है।

- हिस्टरेक्टॉमी - ऑपरेशन करके पुरे गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस विकल्प का प्रयोग तब किया जाता है जब भारी रक्तस्राव को रोका नहीं जा सके, या जब रक्तस्राव का इलाज नहीं किया जा सके, अथवा कैंसर हो । हिस्टेरेक्टॉमी के बाद भविष्य में गर्भाधान नहीं हो सकता है।

खुद की देखभाल (Self Care) -

अधिक रक्तस्राव से एनीमिया (रक्त में आयरन का स्तर कम) हो सकता है। अतः आयरन की अधिकता वाला आहार लें।

असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव व वजन प्रबंधन - वजन नियंत्रण से हार्मोन उत्पादन को नियमित किया जा सकता है, जिससे बच्चेदानी से असामान्य रक्तस्राव को रोकने में मदद मिल सकती है।

पीरियड्स से एक-दो दिन पहले या दर्द व रक्तस्राव शुरू होते ही दर्द-निवारक गोली (NSAIDs) जैसे आइबुप्रोफेन लेनी शुरू कर दें, लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से साइड-इफेक्ट्स हो सकते हैं, अतः अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।

हिस्टेरोस्कोपी (गर्भाशयदर्शन) -

हिस्टेरोस्कोपी बच्चेदानी की समस्याओं का पता लगाने व उनका इलाज करने का एक अच्छा विकल्प है। इससे फाइब्रॉएड या पॉलीप्स जैसी सरंचनाओं को हटाया जा सकता है, असामान्य रक्तस्राव या प्रजनन समस्याओं का निदान व उपचार किया जा सकता है, तथा बायोप्सी (जाँच के लिए ऊतक का एक छोटा टुकड़ा निकालना) व डीएंडसी जैसे कार्य भी किये जा सकते हैं।

योनि के रास्ते एक प्रकाशित ट्यूब (हिस्टेरोस्कोप या स्कोप) को बच्चेदानी में प्रवेश करवाया जाता है, गर्भाशय के अंदर के हिस्से को देखने के लिए हवा या तरल पदार्थ भरा जाता है, तथा किसी समस्या के इलाज के लिए इससे होते हुए सम्बन्धित उपकरण डाले जा सकते हैं।

अधिकतर मामलों में उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, तथा अगले दिन से काम पर लगा जा सकता है।

डी एंड सी (Dilatation and Curettage) -

इस क्रिया में गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) को चौड़ा (Dilate) करके एक चम्मच-नुमा औजार (Curette) बच्चेदानी के अन्दर डाला जाता है, जो कि गर्भाशय की भीतरी दीवार का कुछ भाग खुरच कर (Curettage) बाहर निकालता है।

यह प्रक्रिया को बायोप्सी या अन्य जाँच के लिए अथवा असामान्य रक्तस्राव के आपात उपचार हेतु काम में लिया जाता है।

एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रक्रिया -

इस प्रक्रिया में रक्तस्राव को कम करने व रोकने के लिए गर्भाशय की अंदरूनी परत (एंडोमेट्रियम) को लेजर, थर्मल एब्लेशन या बिजली से गर्म करके नष्ट किया जाता है।

मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक या असामान्य रक्तस्राव को रोकने के लिए जब अन्य चिकित्सा उपचार काम नहीं कर रहे हों या उनका उपयोग नहीं किया जा सकता हो, तब एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रक्रिया एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रक्रिया के फायदे -

- यह एक न्यूनतम इनवेसिव (कम कांट-छांट वाली) प्रक्रिया है।

- स्थानीय निश्चेतक (Local Anaesthesia) का उपयोग करके हो जाती है।

- अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है।

- रिकवरी में न्यूनतम समय लगता है।

एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रक्रिया के नुकसान -

- एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रक्रिया के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता है।

गर्भाशय / बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी) -

गर्भाशय फाइब्रॉएड, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, एंडोमेट्रियल कैंसर या गंभीर श्रोणि / पेडू दर्द से पीड़ित महिलाओं को अंतिम विकल्प के रूप में हिस्टरेक्टॉमी (गर्भाशय को निकालने की सर्जरी) की सलाह दी जा सकती है।

इस ऑपरेशन के बाद महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती हैं।

जरूरत पड़ने पर बच्चेदानी के साथ-साथ गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब व अंडाशय को भी निकाला जा सकता है, हालांकि ऐसा करने के फ़ायदे व नुकसान दोनों हो सकते हैं।

नुकसान - रजोनिवृत्ति से पहले अंडाशय (OVERY) निकालने से रजोनिवृत्ति समय-पूर्व होगी तथा हृदय रोग व ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है।

फ़ायदा - अंडाशय को निकालने से इसके कैंसर के साथ-साथ कुछ प्रकार के स्तन कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है।

क्या हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन करवाया जाना चाहिए या नहीं? जानने के लिए हमारी आगामी पोस्ट पढ़ें

हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी के प्रकार:

- लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी - पेट पर छोटा सा चीरा लगा कर एक लैप्रोस्कोप पेट के अंदर डाला जाता है, तथा वांछित अंगों को काट कर बाहर निकाला जाता है।

- वेजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी - योनि में चीरा लगा कर बच्चेदानी को बाहर निकाला जाता है।

- एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी - पेट में एक लम्बा चीरा लगा कर गर्भाशय और/या अंडाशय को बाहर निकाला जाता है।

सर्जरी के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए (Post-Operational Care):

- सर्जरी के बाद, लगभग तीन दिन अस्पताल में रहना होता है।

- शुरुआती कुछ हफ्तों तक भरपूर आराम की आवश्यकता होती है।

- इस दौरान लगभग 9-10 किलो से अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए।

- अपने चिकित्सक की अनुमति मिलने तक संभोग नहीं करना चाहिए।

- अधिकतर महिलाओं को सामान्य होने में लगभग चार से आठ सप्ताह लग सकते हैं।

2. असामान्य योनि रक्तस्राव (Abnormal Vaginal Bleeding)

प्रायः हर महिला के जीवन में कभी ना कभी असामान्य योनि-रक्तस्राव का अनुभव होता ही है।

योनि से असामान्य रक्तस्राव वह रक्तस्राव है जो -

- 9 वर्ष की आयु से पहले हो

- रजोनिवृत्ति के बाद हो

- गर्भावस्था के दौरान हो

- माहवारी के दौरान अत्यधिक कम या ज्यादा हो

- माहवारी के सम्भावित दिनों में ना हो (पहले या बाद में हो)

असामान्य योनि रक्तस्राव के कारण

असामान्य योनि रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं।

- गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव एक्टोपिक गर्भावस्था, गर्भपात या प्लेसेंटा प्रिविया जैसी गंभीर समस्या के कारण हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव होना गम्भीर समस्या हो सकती है, अपने चिकित्सक से सम्पर्क करें।

- ओव्यूलेशन मध्य-चक्र रक्तस्राव का कारण बन सकता है।

- पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) हार्मोन असंतुलन व असामान्य रक्तस्राव का कारण बन सकता है।

- दवाएं - गर्भनिरोधक गोलियां।

- अंतर्गर्भाशयी डिवाइस (IUD - Intra-Uterine Device)।

- पैल्विक अंगों (योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, या अंडाशय) के संक्रमण से योनि से रक्तस्राव हो सकता है, खासकर संभोग या डूशिंग के बाद।

- श्रोणि सूजन की बीमारी (PID - Pelvic Inflammatory Disease) गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय की सूजन या संक्रमण का कारण बनती है, जिससे असामान्य रक्तस्राव हो सकता है।

- यौन शोषण।

- योनि में कोई वस्तु।

- गर्भाशय फाइब्रॉएड, जो हैवी पीरियड्स का एक सामान्य कारण है।

- यूरेथ्रल प्रोलैप्स या पॉलीप्स जैसी संरचनात्मक समस्याएं।

- गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय या योनि का कैंसर।

- अत्यधिक भावनात्मक तनाव और अत्यधिक व्यायाम। (अधिक व्यायाम कभी-कभी मासिक धर्म की अनुपस्थिति Amenorrhea का कारण भी बन सकता है।)

- कुछ रोग जैसे हाइपरथायरायडिज्म, मधुमेह आदि।

- प्रसव के बाद (प्रसवोत्तर) या गर्भपात के बाद पहले कुछ हफ्तों के दौरान भारी रक्तस्राव हो सकता है।

- 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला में असामान्य योनि-रक्तस्राव रजोनिवृत्ति का संकेत हो सकता है।

असामान्य योनि रक्तस्राव का उपचार

असामान्य योनि रक्तस्राव अपने आप बंद हो सकता है, प्रतीक्षा करें, अगर न हो तो अपने चिकित्सक से मिलें।

चिकित्सक की सलाहानुसार नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID - नेप्रोक्सन या आइबुप्रोफेन) लें। NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडीन नामक पदार्थों के उत्पादन को कम करके मासिक धर्म के रक्तस्राव को कम करते हैं।

असामान्य योनि रक्तस्राव की घरेलू देखभाल

- टैम्पोन को नियमित रूप से बदलें, योनि में लम्बे समय तक नहीं छोड़ें, अन्यथा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (TSS) जैसी दुर्लभ लेकिन जानलेवा बीमारी हो सकती है।

- 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बाद रक्तस्राव पेरिमेनोपॉज़ यानि रजोनिवृत्ति की तरफ बढने का संकेत हो सकता है।

- स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन वाली या कम वजन वाली महिलाओं को योनि से असामान्य रक्तस्राव की समस्या अधिक होती है।

- गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग निर्देशानुसार, प्रतिदिन एक ही समय पर करें।

- हार्मोन थेरेपी गोलियाँ भी निर्देशानुसार व हर महीने एक ही समय पर लें।

- तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग आदि करें।

3. ल्यूकोरिया या श्वेत-प्रदर या सफेद पानी

ल्यूकोरिया या या श्वेत-प्रदर क्या होता है?

ल्यूकोरिया के प्रकार

(1). शारीरिक या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया:

- मासिक चक्र के शुरुआत में इस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से ओवुलेशन तक योनि-स्राव की मात्रा व गाढ़ापन क्रमिक रूप से बढ़ते हैं तथा ओवुलेशन के बाद अगली माहवारी तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से योनि-स्राव की मात्रा व गाढ़ापन धीरे-धीरे कम होते जाते हैं।

- प्रारम्भिक गर्भावस्था के दौरान भी बढ़े हुए इस्ट्रोजन के कारण ल्यूकोरिया सामान्य रूप से हो सकता है।

- मादा शिशुओं में भी जन्म के बाद थोड़े समय के लिए (एक सप्ताह तक) उनके गर्भाशय में मातृ-इस्ट्रोजन की उपस्तिथि की वजह से ल्यूकोरिया हो सकता है।

- युवा लड़कियों में यौवनावस्था शुरू होने के संकेत के रूप में भी ल्यूकोरिया हो सकता है।

(2). पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया:

(3). प्रसवोत्तर या पोस्ट-पार्टम ल्यूकोरिया:

ल्यूकोरिया या श्वेत-प्रदर के कारण

अन्य कारण -

- असुरक्षित यौन संभोग।

- कुपोषण (Malnutrition)।

- अंतरंग क्षेत्रों में अस्वच्छता व खराब रखरखाव (Poor Hygiene)।

- गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) या मादा प्रजनन तन्त्र के किसी अन्य हिस्से में आई कोई चोट।

- मूत्र पथ का संक्रमण।

- फंगल या जीवाणु संक्रमण।

- गर्भनिरोधक उपकरणों के कारण योनि में जलन।

- खून की कमी या रक्ताल्पता (Anaemia)।

- मधुमेह (Diabetes)।

ल्यूकोरिया या श्वेत-प्रदर के लक्षण

- दुर्गंधयुक्त योनि स्राव।

- पेट में दर्द या ऐंठन।

- कब्ज।

- सिरदर्द।

- खुजली ।

- कमर दर्द।

ल्यूकोरिया या श्वेत-प्रदर का निदान:

ल्यूकोरिया या श्वेत-प्रदर का उपचार -

- यदि शारीरिक या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया है तो किसी इलाज की जरुरत नहीं रहती है।

- संक्रामक ल्यूकोरिया है तो एंटीबायोटिक्स, एंटी-प्रोटोज़ोअल या एंटी-फंगल दवाओं का उपयोग किया जाता है जैसे कि क्लिंडामाइसिन, टिनिडाज़ोल, मेट्रोनिडाजोल आदि।

- यौन संचारित रोग / एसटीडी (Sexually Transmitted Diseases) की वजह से है तो सम्बंधित यौन संचारित रोग का इलाज करने से ल्यूकोरिया भी ठीक हो जायेगा।

ल्यूकोरिया का घरेलू उपचार:

- सिंघाड़े का आटा - सुबह-शाम एक-एक चम्मच सिंघाड़े का आटा गुनगुने पानी के साथ लेने से सफेद पानी की समस्या में मदद मिलती है। श्वेत-प्रदर के अलावा पीरियड्स, प्रेग्नेंसी, मूत्र सम्बन्धी समस्यायों आदि में भी सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद होता है।

- धनिया के बीज - 10 ग्राम धनिये के बीजों को रात भर 100 ml गुनगुने पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से योनि संक्रमण व श्वेत-प्रदर के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है।

- अंजीर - 2-3 सूखे अंजीर रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खा लें।

- आंवला पाउडर (2 चम्मच) शहद या पानी के साथ, दिन में दो बार।

- उबले चावलों का पानी।

- पानी खूब पिएं।

गर्भावस्था के दौरान ल्यूकोरिया की देखभाल:

- नियमित नहाएं व हवादार सूती अधोवस्त्र (Undergarments) पहनें। संक्रमण से बचाव के लिए अन्तरंग क्षेत्र को सूखा व साफ रखें।

- अतिरिक्त स्राव को अवशोषित करने के लिए पैंटी लाइनर या पैड पहनें, ये आरामदायक रहेगा। टैम्पोन का उपयोग नहीं करें, इनसे योनि में कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं।

- डूशिंग (Douching) व योनि स्वाइप (Vaginal Swipes) का उपयोग नहीं करें। इनसे जननांगों की पीएच बदल सकती है, योनि में सूक्ष्मजीवों का प्राकृतिक संतुलन खराब हो सकता है जिससे रोगाणुओं के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको स्वच्छता का अधिक ही ख्याल है तो आप पीएच-सुरक्षित तथा रसायनों व अल्कोहल से मुक्त योनि स्वाइप (Vaginal Swipes) चुन सकती हैं।

क्या ल्यूकोरिया को रोका जा सकता है? ल्यूकोरिया को कैसे रोकें?

- स्वस्थ आहार।

- अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene)।

- गर्भ निरोधक उपायों का सावधानी से उपयोग।

- योनि स्राव की मात्रा, रंग, या गंध में बदलाव दिखने पर या जलन, खुजली व दर्द होने पर चिकित्सक से परामर्श।

ल्यूकोरिया से स्वास्थ्य को कितना खतरा है?

- शारीरिक या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया से स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। सामान्य ल्यूकोरिया से माहवारी में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

- बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण या यौन संचारित संक्रमण के कारण होने वाला ल्यूकोरिया, जिसमें योनि स्राव पीले रंग का व दुर्गंधयुक्त होता है, का अगर समय पर इलाज नहीं किया जाये तो श्रोणि सूजन की बीमारी (पीआईडी - Pelvic Inflammatory Disease) एवं बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

4. पेडू में दर्द:

पेडू में दर्द (श्रोणि दर्द / Pelvic Pain) महिलाओं की एक सामान्य समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। यह दर्द हल्का या गंभीर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अपने आप ठीक हो सकता है, कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता है या लगातार रह सकता है, पेडू क्षेत्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है।

पेडू में दर्द या पुराना श्रोणि दर्द (क्रोनिक पेल्विक पेन) क्या है?

पेडू का दर्द नाभि के नीचे का दर्द है, अगर यह दर्द 6 महीने से अधिक समय से है तो इसे पुराना श्रोणि दर्द या क्रोनिक पेल्विक पेन कहा जाता है।

इसकी वजह से नींद लेना (सोना), काम करना या जीवन का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है।

पेडू में दर्द का क्या कारण होता है?

महिला प्रजनन तन्त्र की किसी समस्या के कारण पेडू का दर्द या पुराना श्रोणि दर्द हो सकता है। जैसे

- एंडोमेट्रियोसिस।

- एडेनोमायोसिस।

- गर्भाशय फाइब्रॉएड।

- मादा जननांगों का संक्रमण - अंडाशय संक्रमण - Oophoritis, फैलोपियन ट्यूब संक्रमण - Salpingitis, बच्चेदानी की भीतरी दीवार का संक्रमण - Endometritis, गर्भाशय-ग्रीवा संक्रमण - Cervicitis, योनि-मार्ग संक्रमण - Vaginitis, योनि संक्रमण - Vulvovaginitis आदि।

- संक्रामक ल्यूकोरिया।

अन्य कारण

- पेट या पीठ के निचले हिस्से या कूल्हों की मांसपेशियों, जोड़ों व स्नायुबंधन में संक्रमण।

- सर्जरी के बाद।

- मूत्र या आंत्र रोग।

पेडू में दर्द के लक्षण क्या हैं?

- माहवारी के समय गंभीर ऐंठन

- संभोग के समय दर्द

- पेशाब करते समय दर्द

- मल त्याग के समय दर्द

पेडू में दर्द का निदान कैसे किया जाता है?

इसका निदान चिकित्सक द्वारा लक्षणों, स्वास्थ्य इतिहास, अवसाद या यौन शोषण का इतिहास, पैल्विक जांच, संक्रमण के लिए रक्त व मूत्र परीक्षण, सोनोग्राफी आदि के आधार पर किया जाता है।

क्रोनिक पैल्विक दर्द का इलाज कैसे किया जाता है?

इसका उपचार कारण पर निर्भर करता है, जैसे मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के लिए गर्भनिरोधक गोलियां या हार्मोन उपचार, एवं गाँठ, सिस्ट / पुटी, या ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी, दर्द कम करने के लिए दर्द निवारक दवा या दर्द के कारण का इलाज करना आदि।

5. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) व पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (PCOD)

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) क्या है?

पीसीओएस अंतःस्रावी तंत्र का एक चयापचय विकार(MetabolicDisorder) है। इस स्थिति में, उच्च मात्रा में पुरुष हार्मोन (एण्ड्रोजन) बनता है जिससे ओवूलेशन बाधित होता है व अंडाशय में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं।

इस प्रकार पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं के अंडाशय (OVERY) में कई छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट या पुटी एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अधिक संख्या में सिस्ट होने से हार्मोन असंतुलन हो जाता है।

पीसीओएस के लक्षण क्या हैं?

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) हार्मोन असंतुलन की वजह से होने वाले कई लक्षणों का एक समूह है, जैसे -

- ओव्यूलेशन प्रभावित होना,

- माहवारी में समस्या होना (प्रायः साल में 9 से कम पीरियड्स, अनियमित रक्तस्राव),

- गर्भ-धारण में समस्या होना (बांझपन, गर्भपात, गर्भकालीन मधुमेह, रक्तचाप में वृद्धि, बच्चा सामान्य से बड़ा या छोटा होना, या समय से पहले होना),

- वजन बढ़ना तथा कम करने में परेशानी होना,

- सोते समय सांस लेने में तकलीफ (ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया),

- मुंहासे होना, त्वचा तैलीय होना,

- चेहरे या शरीर पर अनचाहे बालों का बढ़ना,

- सिर के बाल झड़ना,

- अवसाद आदि।

यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाये तो गर्भाशय का कैंसर (एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया), मधुमेह व हृदय रोग (धमनियों का सख्त होना - एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी धमनी रोग, उच्च रक्त चाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हृदयाघात या दिल का दौरा) भी हो सकते हैं।

पीसीओएस का कारण

पीसीओएस का कारण हार्मोन असंतुलन होता है, लेकिन यह असंतुलन क्यों होता है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। आनुवंशिकता, मधुमेह आदि की वजह से पीसीओएस होने की संभावना बढ़ जाती है।

पीसीओएस का निदान कैसे किया जाता है?

चिकित्सक द्वारा लक्षण, शारीरिक परीक्षण, रक्त शर्करा, इंसुलिन व अन्य हार्मोन की जांच, अंडाशय का अल्ट्रासाउंड आदि से PCOS की पहचान की जाती है।

पीसीओएस का इलाज कैसे किया जाता है?

इसका उपचार लक्षणों पर आधारित होता है, जैसे मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए गर्भनिरोधक गोलियां, या गर्भधारण की समस्या के लिए प्रजनन दवाएं, अनचाहे बालों के लिए लेज़र हेयर रिमूवल, इलेक्ट्रोलिसिस, डिपिलिटरीज, वैक्सिंग आदि।

पीसीओएस के उपचार में सहायता के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ व संतुलित आहार और वजन नियंत्रण अति आवश्यक हैं।

पीसीओएस के आयुर्वेदिक उपचार के लिए सम्पर्क करें।

पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज

सामान्यतः एक महीने (या मासिक चक्र) में एक अंडाशय (Overy) से एक अंडाणु (Ovum) निकलता है, तथा अगले महीने (या मासिक चक्र) में दुसरे अंडाशय से भी एक अंडाणु निकलता है, तथा साथ में बहुत कम मात्रा में पुरुष हार्मोन (एण्ड्रोजन) निकलते हैं।

कभी-कभी अंडाशय से बहुत सारे अपरिपक्व या आंशिक-परिपक्व अंडाणु बाहर निकलते हैं एवं जिन फॉलिकल से अपरिपक्व अंडाणु बाहर आते हैं वो सिस्ट में बदल जाते हैं। इस प्रकार अंडाशय आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं तथा बड़ी मात्रा में एण्ड्रोजन का स्राव करते हैं। ऐसे अंडाशय को बहुपुटिय डिम्ब-ग्रंथि (पॉलीसिस्टिक ओवेरी) कहते हैं तथा इस स्तिथि को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओडी) कहते हैं।

पीसीओडी के लक्षण

पॉलीसिस्टिक ओवेरी से बड़ी मात्रा में एण्ड्रोजन निकलने से महिला की प्रजनन क्षमता व उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे -

- पेट या वजन बढ़ना,

- अनियमित माहवारी,

- पेट दर्द,

- पुरुष पैटर्न बालों का झड़ना,

- बांझपन,

- व्यवहार बदलना (मूड खराब रहना, अवसाद) आदि।

पीसीओडी का कारण

खराब जीवनशैली, जंक फूड का सेवन व अधिक वजन।

पीसीओडी का उपचार

इसका उपचार संतुलित खानपान, कसरत, संयमित जीवनशैली व आयुर्वेद (DELA) से किया से किया जा सकता है।

पीसीओडी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए सम्पर्क करें।

आधुनिक चिकित्सा में PCOS या PCOD स्थिति का कोई उचित उपचार नहीं है क्योंकि कैंसर होने का खतरा होने के कारण हार्मोन थेरेपी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा अन्य उपचार में बहुत सारी गोलियां व सिरप लेनी पड़ती हैं जिनके अत्यधिक दुष्प्रभाव होते हैं। लेकिन एक ऐसा अद्भुत आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला है जो प्राकृतिक तरीके से इन स्तिथियों को नियंत्रित करता है, जानने के लिए सम्पर्क करें या यहाँ क्लिक करें।

6. गर्भाशय समस्याएं - अतिवृद्धियाँ (गर्भाशय में फाइब्रॉएड, एंडोमेट्रियल पॉलीप्स व एडिनोमायोसिस) एवं एंडोमेट्रियोसिस

बच्चेदानी की दीवार में, भीतरी या बाहरी परत पर कुछ अतिरिक्त सरंचनाएं बन जाती हैं, जैसे -फाइब्रॉएड, पॉलीप्स, एडिनोमायोसिस आदि।जबकि कुछ सरंचनाएं बच्चेदानी से बाहर बनती है जैसे एंडोमेट्रियोसिस।

गर्भाशय की ये सभी समस्याएं माहवारी की समस्याओं, पेडू में दर्द, व अन्य लक्षणों का कारण बन सकती हैं।

(1). गर्भाशय फाइब्रॉएड:

लगभग 20-25% महिलाओं के गर्भाशय में फाइब्रॉएड होते हैं, ये गर्भाशय की मांसपेशियों व ऊतकों से बनी धीरे-धीरे वृद्धि करने वाली गांठें हैं जो कैंसर की नहीं होती है।

फाइब्रॉएड गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय की दीवारों में, या गर्भाशय के बाहर एक स्टेम या डंठल पर लटके हुए मिल सकते हैं।

फाइब्रॉएड के लक्षण

फाइब्रॉएड आमतौर पर छोटे होते हैं - इतने छोटे कि नियमित पैल्विक जाँच के दौरान उनका आसानी से पता नहीं चलता है। लेकिन वे काफी बड़े भी हो सकते हैं और समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे:

- मासिक धर्म की समस्याएं जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, मासिक धर्म की लम्बी अवधि या समय से पहले बार-बार होना, एवं अत्यधिक ऐंठन (increased cramping)

- श्रोणि या पेट के निचले हिस्से में दर्द या दबाव, प्राय: संभोग के दौरान

- मूत्र समस्याएं जैसे बार-बार पेशाब आना, पेशाब के दौरान दर्द या दबाव या पेशाब करने में कठिनाई आदि

- मलाशय में दर्द अथवा कब्ज

- गर्भ-धारण में समस्याएं, बांझपन व गर्भपात, भ्रूण का असामान्य होना, प्रसव के बाद प्लेसेंटा की समस्या

फाइब्रॉएड होने के कारण

इनके होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स इस प्रकार हैं - बढ़ती उम्र (फाइब्रॉएड किसी भी उम्र में हो सकते हैं मगर अधिकतर 30 से 49 वर्ष की महिलाओं में होते हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद प्रायः सिकुड़ जाते हैं), आनुवंशिकता, काली चमड़ी की महिलाएं, उच्च रक्तचाप व मोटापा आदि।

फाइब्रॉएड का निदान

रक्त परीक्षण, हिस्टेरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई आदि से।

गर्भाशय फाइब्रॉएड का इलाज कैसे किया जाता है?

- अगर फाइब्रॉएड के लक्षण परेशान करने वाले नहीं हैं या रजोनिवृत्ति के आसपास हैं, तो कुछ भी न करें तो चल सकता है।

- यदि दर्द व अत्यधिक रक्तस्राव है, तो आइबुप्रोफेन या अन्य दवा ले सकते हैं, चिकित्सक की सलाहानुसार।

- गोनैडोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग (जीएनआरएच-ए) थेरेपी, इससे फाइब्रॉएड सिकुड़ता है।

- गर्भाशय फाइब्रॉएड एम्बोलाईज़ेशन (UFE - UTERINE FIBROID EMBOLIZATION) - फाइब्रॉएड की रक्त आपूर्ति को रोका जाता है जिससे वह सिकुड़ जाता है। इसको गर्भाशय धमनी एम्बोलाईज़ेशन भी कहा जाता है। यह एक अच्छी प्रक्रिया है लेकिन संक्रमण या जल्दी रजोनिवृत्ति जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

- उच्च-तीव्रता वाली अल्ट्रासाउंड तरंगों के उपयोग से फाइब्रॉएड को नष्ट किया जा सकता है।

- फाइब्रॉएड को छोटा करने या हटाने के लिए सर्जरी (मायोमेक्टॉमी - भविष्य में गर्भाधान सम्भव) भी की जा सकती है।

- पूरे गर्भाशय को हटाना (हिस्टेरेक्टॉमी - भविष्य में गर्भाधान असम्भव)।

(2). एंडोमेट्रियल पॉलीप्स

एंडोमेट्रियल पॉलीप्स के लक्षण

- अनियमित माहवारी व रक्तस्राव - अवधि, मात्रा की अनियमितता।

- दो माहवारी के बीच रक्तस्राव।

- रजोनिवृत्ति के बाद योनि-रक्तस्राव।

- बांझपन

- कुछ महिलाओं में केवल हल्का रक्तस्राव या स्पॉटिंग होती है, जबकि कुछ महिलाओं में कोई लक्षण नहीं दिखता है।

एंडोमेट्रियल पॉलीप्स का कारण

- उम्र - रजोनिवृत्ति के आसपास या रजोनिवृत्ति के बाद में अधिक सम्भावना।

- उच्च रक्तचाप।

- मोटापा।

- टैमोक्सीफेन दवा (स्तन कैंसर के इलाज हेतु ड्रग थेरेपी) लेना।

एंडोमेट्रियल पॉलीप्स का निदान (Diagnosis)

एंडोमेट्रियल पॉलीप्स का उपचार

- छोटे पॉलीप्स जिनके कोई लक्षण दृष्टिगोचर ना हो या जो कैंसर ना हो उन्हें अपने-आप ठीक होने देना चाहिए।

- दवाएं - कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन या GnRH, लेकिन यह स्थाई इलाज नहीं है।

- सर्जरी - हिस्टेरोस्कोपी, यदि कैंसर हो तो हिस्टेरेक्टॉमी।

- आयुर्वेदिक उपचार - आयुर्वेदिक एंटी-ऑक्सीडेंट व अन्य औषधियां (अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें)।

(3). एडिनोमायोसिस

एडिनोमायोसिस के लक्षण

- अत्यधिक या लंबे समय तक मासिक धर्म रक्तस्राव।

- मासिक धर्म के दौरान गंभीर ऐंठन या तेज, चाकू की तरह पैल्विक दर्द (कष्टार्तव)।

- क्रोनिक पैल्विक दर्द।

- दर्दनाक संभोग (डिस्पेरुनिया)।

- गर्भाशय बड़ा होने से पेट के निचले हिस्से में दबाव महसूस हो सकता है।

एडिनोमायोसिस का कारण

- पूर्व में की गयी सर्जरी - सिजेरियन सेक्शन, फाइब्रॉएड की सर्जरी, डी एंड सी आदि।

- प्रसव।

- उम्र - मध्यम आयु (40 - 50 वर्ष)।

एडिनोमायोसिस का निदान

एडिनोमायोसिस का इलाज

- दर्दनिवारक दवाएं - NSAIDs जैसे आइबुप्रोफेन।

- हार्मोन।

- सर्जरी - हिस्टेरेक्टॉमी।

(4). एंडोमेट्रियोसिस Endometriosis:

गर्भाशय की भीतरी परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। मासिक चक्र के दौरान इस परत का निर्माण निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने व भ्रूण में विकसित होने के लिए होता है। जब एक निषेचित अंडा प्रत्यारोपित नहीं होता है, तो यह परत मासिक मासिक धर्म स्राव के रूप में बाहर निकाल दी जाती है।

कभी-कभी यह परत गर्भाशय के बाहर बन जाती है, आमतौर पर अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब पर, हालांकि, यह गर्भाशय ग्रीवा, मूत्राशय, आंत्र या मलाशय पर भी बन सकती है। इस स्तिथि को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं।

एंडोमेट्रियोसिस क्यों होती है?

इसके कारण अभी तक अज्ञात है।

एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण

इससे होने वाला रक्त-स्राव पेट में सूजन व अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। यह प्रक्रिया मासिक धर्म, सेक्स व मल त्याग के दौरान बहुत दर्द का कारण बन सकती है। इससे बाँझपन व पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है।

एंडोमेट्रियोसिस का इलाज

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एंडोमेट्रियोसिस का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं। अधिक जानने के लिए हमसे संपर्क करें।

7. सरवाइकल डिसप्लेसिया या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर

ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) के कारण होने वाले गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) के कैंसर की प्रारंभिक अवस्था होती है - सरवाइकल डिस्प्लेसिया।

सरवाइकल डिसप्लेसिया का आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखता है।

इसकी पहचान के लिए नियमित जाँच, विशेष रूप से 21 वर्ष की आयु के बाद, अति आवश्यक है।

पैप स्मीयर, कोल्पोस्कोपी, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिशन प्रोसीजर (एलईईपी) बायोप्सी आदि टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा डिसप्लेसिया के सामान्य, मध्यम या गंभीर मामलों की जाँच के लिए किये जाते हैं।

9 से 11 (अधिकतम 26 वर्ष) की उम्र में एचपीवी वैक्सीन लगवाकर इससे बचा जा सकता है।

8. अंडाशय पुटिका Ovarian Cysts

अंडाशय या डिम्बग्रंथि की सतह पर अलग-अलग आकार की अनेकों सिस्ट (पुटिकाएं - तरल पदार्थ से भरी थैलियाँ) होती हैं।

मासिक धर्म-चक्र के दौरान इन पुटिकाओं का बनना, वृद्धि करना व ओवुलेशन के बाद नष्ट होना सामान्य चक्र का हिस्सा होता है।

गर्भधारण के बाद ओवुलेशन करने वाली पुटिका बड़ी हो जाती है तथा गर्भावस्था के प्रबन्धन के लिए आवश्यक हॉर्मोन बनाती है।

लेकिन, कभी-कभी कोई पुटिका बिना गर्भावस्था के भी कायम रहती है तथा मासिक चक्र या गर्भाधान में बाधा डालती है। ऐसी पुटिका (PCL) को चिकित्सक द्वारा ओसीपी तकनीक या गर्भनिरोधक गोलियों से तोड़ा जाता है।

अगर इनका समय पर इलाज नहीं किया जाये तो कभी-कभी ये PCL पुटिकाएं ट्यूमर या कैंसर में भी बदल सकती हैं।

9. पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स

पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्या है?

पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब है कि एक पेल्विक ऑर्गन (जैसे मूत्राशय, मूत्र-नलिकाएं, गर्भाशय, योनि-मार्ग, छोटी आँत, मलाशय आदि) पेट में अपने सामान्य स्थान से हट कर योनि की तरफ जोर दे रहा है, या योनि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है।एक से अधिक पैल्विक अंग भी योनि पर दबाव डाल सकते हैं।

पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का कारण

पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के लक्षण क्या हैं?

- योनि पर दबाव महसूस होना,

- निचला पेट बहुत भारी महसूस होना,

- योनि से कुछ गिरता हुआ महसूस होना,

- संभोग के दौरान दर्द होना या मूत्र / शोच की शंका होना आदि।

पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का इलाज कैसे किया जाता है?

पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की समस्या आम है तथा एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन कभी-कभी यह अत्यंत दर्दनाक हो सकता है। ऐसी स्तिथि में इसका उचित उपचार किया जाना आवश्यक हो जाता है।शुरुआत में या लक्षण गम्भीर ना हो तो केवल व्यायाम करके, वजन प्रबन्धन करके, व योनि-मार्ग में एक औषधीय पेसरी रखके इसका नियंत्रण किया जा सकता है।

गंभीर मामलों में सर्जरी ही एक विकल्प होता है।

10. गर्भ नहीं ठहरना या बाँझपन

बाँझपन का कारण

स्थाई बाँझपन के कारण

- सरंचनात्मक समस्याएं (Structural) - किसी भी प्रजनन अंग का ना होना या अल्पविकसित होना, फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशय-ग्रीवा का बंद होना आदि।

- आनुवंशिकता (Genetic)।

- प्रतिरक्षा बांझपन (Immune Infertility) - एंटी-शुक्राणु एंटीबॉडी (एएसए - Anti-Sperm Antibodies ASA) बनना।

बाँझपन के अस्थाई या उपार्जित (Acquired) कारण

(ii). हार्मोनल समस्याएं।

(iii). प्रजनन तन्त्र के विकार, संक्रमण व यौन संचरित विकार (STD) - जैसे

- PCOS/PCOD, ओवरी से डिम्बक्षरण न होना (Anovulation)।

- फेलोपियन ट्यूब में पानी या रक्त भरना (Hydrosalpinx and Hematosalpinx)।

- गर्भाशय की परतों का संक्रमण, बच्चेदानी में रक्त (Hematometra) या मवाद (Pyometra) का भरना, गर्भाशयग्रीवाशोथ (Cervicitis)।

- अन्य संक्रमण।

- ऊपर वर्णन किये गए लगभग सभी विकार जैसे फाइब्रॉएड, पॉलीप्स, एडिनोमायोसिस, आदि।

- प्रजनन तन्त्र के किसी भी अंग की कार्यप्रणाली का बाधित होना।

अन्य सम्भावित कारण या रिस्क फैक्टर -

- वजन कम (Underweight) या ज्यादा (Overweight) होना।

- शरीर में अन्य बीमारी जैसे - मधुमेह, सिलियक रोग (Coeliac Disease), लीवर व किडनी की बीमारियाँ, थ्रोम्बोफिलिया आदि।

- गर्भनिरोधक उपाय व दवाओं का दुष्प्रभाव।

- उम्र - गर्भधारण की सही उम्र में गर्भवती होने से बचने की वजह से बाद में गर्भधारण में समस्या आती है क्योंकि 35 वर्ष के बाद गर्भधारण क्षमता में कमी आती जाती है।

- धुम्रपान व मदिरा सेवन।

- विकिरण (Radiation)।

- रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या पेट की किसी सर्जरी के बाद गर्भधारण क्षमता में कमी हो सकती है।

- अज्ञात कारण

बाँझपन का निदान

बाँझपन का उपचार

सम्बंधित कारण का समाधान, स्वस्थ जीवनशैली, अन्य बिमारियों का इलाज, मातृत्व में विलम्ब ना करना व IVF आदि कई तरीकों से बाँझपन का इलाज किया जा सकता है।

अगर शरीर में कोई सरंचनात्मक कमी है तो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं हो सकता, इस स्तिथि में अपने चिकित्सक से सम्पर्क करें व आधुनिक तकनीकों के बारे में परामर्श लीजिये, शायद कोई तकनीक कम कर जाये।

अगर जाँच में सब कुछ सामान्य मिल रहा है, फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है तो आयुर्वेदिक समाधान के लिए हमसे सम्पर्क करें।

स्त्री-रोगों का आसान आयुर्वेदिक इलाज

स्त्री-रोग सम्बन्धित अन्य समस्याएं

(i) अन्तरंग क्षेत्र में खुजली व शुष्कता

(ii) यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI)

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण - बैक्टीरिया।

रिस्क फैक्टर - गर्भावस्था, बार-बार संभोग, मधुमेह आदि।

लक्षण - पेशाब करते समय जलन, पेट में ऐंठन, सेक्स करते समय दर्द व बार-बार पेशाब करने की इच्छा होना।

उपचार - दर्द निवारक (NSAIDs) व एंटीबायोटिक दवाएं, चिकित्सक की सलाहानुसार।

आयुर्वेदिक समाधान के लिए हमसे सम्पर्क करें।

(iii). मूत्र असंयम / मूत्र अनियंत्रण (Urinary Incontinence)

मूत्र असंयम, यानि मूत्र करने का नियंत्रण खोना, एक शर्मनाक समस्या हो सकती है। यह वह स्तिथि है जिसमें किसी तनाव, शारीरिक गतिविधि, खांसने, छींकने या हंसने के दौरान स्वतः पेशाब निकल जाता है।

मूत्र असंयम का कारण

मूत्र पथ का संक्रमण, मूत्राशय की मांसपेशियों व तंत्रिकाओं पर नियंत्रण ना होना। महिलाओं में यह स्तिथि प्रायः 35 वर्ष के बाद देखी जाती है।

मूत्र असंयम के लिए उपचार

महिलाओं में मूत्र असंयम का इलाज व्यायाम, दवा अथवा सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है।

पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने व नियंत्रण बढ़ाने के लिए व्यवहार चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, केजेल व्यायाम आदि से लाभ होता है।

आयुर्वेदिक समाधान के लिए हमसे सम्पर्क करें।

केजेल अभ्यास

केजेल व्यायाम से श्रोणि / पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियां व स्नायुबंधन मजबूत हो सकते हैं।

- पेशाब को रोकने वाली मांसपेशियों को 3 सेकंड खींच / संकुचित करके रखें (Contraction), अगले 3 सेकंड उन्हें ढीली छोड़ दें (Relaxation), ध्यान रखें पेट व जांघ हिलने नहीं चाहिए।

- Contraction व Relaxation की इस अवधि को हर सप्ताह 1 सेकंड बढ़ाते हुए 10 सेकंड तक लायें।

- यह क्रिया 10-15 बार करके एक सेट पूरा करें तथा प्रतिदिन ऐसे तीन या ज्यादा सेट करें।

#ल्यूकोरिया, #PCOS, #Infertility, #Endometriosis, #Fibroid, #पेडूदर्द, #PCOD, #माहवारीकीसमस्याएं

Plz, contact us for more knowledge and benefits.